Publikationen 2023

Disrupting Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus (KSHV) Latent Replication with a Small Molecule Inhibitor. Berwanger A, Stein SC, Kany AM, Gartner M, Loretz B, Lehr CM, Hirsch AKH, Schulz TF, Empting M. J Med Chem. 2023 Aug 10;66(15):10782-10790.

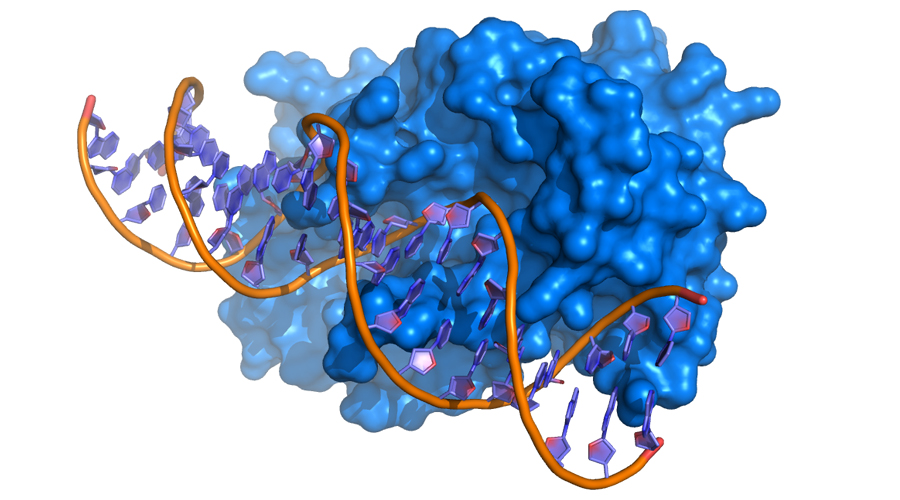

Kaposi sarcoma-associated herpesvirus latency-associated nuclear antigen: more than a key mediator of viral persistence. Schulz TF, Freise A, Stein SC. Curr Opin Virol. 2023 Aug;61:101336. doi: 10.1016/j.coviro.2023.101336. Epub 2023 Jun 16. PMID: 37331160.

The role of nuclear pores and importins for herpes simplex virus infection. Döhner K, Serrero MC, Sodeik B. Curr Opin Virol. 2023 Oct;62:101361. doi: 10.1016/j.coviro.2023.101361. Epub 2023 Sep 4. PMID: 37672874.

Publikationen 2022

pUL36 Deubiquitinase Activity Augments Both the Initiation and the Progression of Lytic Herpes Simplex Virus Infection in IFN-Primed Cells. Mohnke J, Stark I, Fischer M, Fischer PM, Schlosser A, Grothey A, O’Hare P, Sodeik B, Erhard F, Dölken L, Hennig T. J Virol. 2022 Nov 23;96(22):e0096322. doi: 10.1128/jvi.00963-22. Epub 2022 Oct 31. PMID: 36314822; PMCID: PMC9683058.

Publikationen 2021

The journey of herpesvirus capsids and genomes to the host cell nucleus. Döhner K, Cornelius A, Serrero MC, Sodeik B. Curr Opin Virol. 2021 Oct;50:147-158. doi: 10.1016/j.coviro.2021.08.005. Epub 2021 Aug 28. PMID: 34464845.

Recent Advances in Developing Treatments of Kaposi’s Sarcoma Herpesvirus-Related Diseases. Naimo E, Zischke J, Schulz TF. Viruses. 2021 Sep 9;13(9):1797. doi: 10.3390/v13091797. PMID: 34578378; PMCID: PMC8473310.

Recruitment of phospholipase Cγ1 to the non-structural membrane protein pK15 of Kaposi Sarcoma-associated herpesvirus promotes its Src-dependent phosphorylation. Samarina N, Ssebyatika G, Tikla T, Waldmann JY, Abere B, Nanna V, Marasco M, Carlomagno T, Krey T, Schulz TF. PLoS Pathog. 2021 Jun 18;17(6):e1009635. doi: 10.1371/journal.ppat.1009635. eCollection 2021 Jun. PMID: 34143834 Free PMC article.

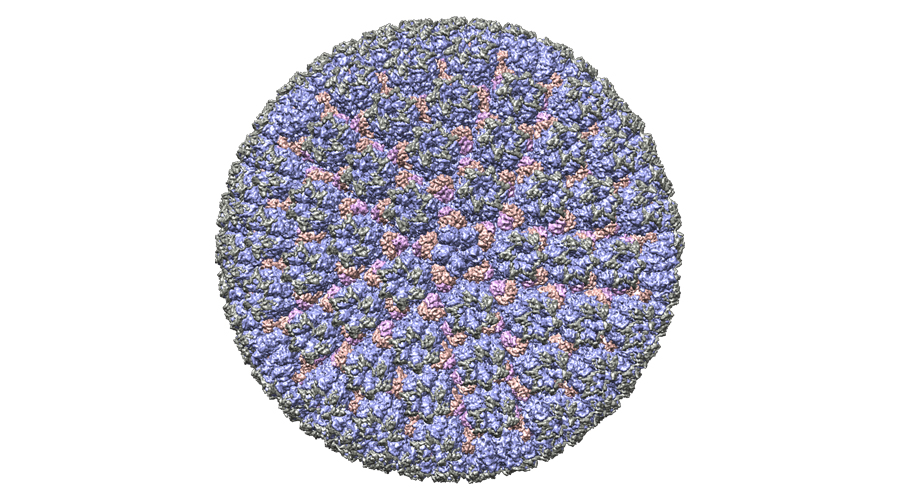

Assembly of infectious Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus progeny requires formation of a pORF19 pentamer. Naniima P, Naimo E, Koch S, Curth U, Alkharsah KR, Ströh LJ, Binz A, Beneke JM, Vollmer B, Böning H, Borst EM, Desai P, Bohne J, Messerle M, Bauerfeind R, Legrand P, Sodeik B, Schulz TF, Krey T. PLoS Biol. 2021 Nov 4;19(11):e3001423.

Interdependent Impact of Lipoprotein Receptors and Lipid-Lowering Drugs on HCV Infectivity. Zapatero-Belinchón, F.J.; Ötjengerdes, R.; Sheldon, J.; Schulte, B.; Carriquí-Madroñal, B.; Brogden, G.; Arroyo-Fernández, L.M.; Vondran, F.W.R.; Maasoumy, B.; von Hahn, T.; Gerold, G. Cells 2021, 10, 1626.

3D culture conditions support Kaposi’s sarcoma herpesvirus (KSHV) maintenance and viral spread in endothelial cells. Dubich T, Dittrich A, Bousset K, Geffers R, Büsche G, Köster M, Hauser H, Schulz TF, Wirth D. J Mol Med (Berl). 2021 Mar;99(3):425-438. doi: 10.1007/s00109-020-02020-8. Epub 2021 Jan 23. PMID: 33484281 Free PMC article.

Freiburg index of post-TIPS survival (FIPS) a valid prognostic score in patients with cirrhosis but also an advisor against TIPS? Stockhoff L, Schneider H, Tergast TL, Cornberg M, Maasoumy B. J Hepatol. 2021 Aug;75(2):487-489. doi: 10.1016/j.jhep.2021.02.031. Epub 2021 Mar 12. PMID: 33716088.

IgG, a novel predictor for acute-on-chronic liver failure and survival in patients with decompensated cirrhosis? Tergast TL, Schultalbers M, Wedemeyer H, Cornberg M, Maasoumy B. J Hepatol. 2021 Jul;75(1):229-231. doi: 10.1016/j.jhep.2021.01.040. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33548386.

Publikationen 2020

Targeting Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus ORF21 Tyrosine Kinase and Viral Lytic Reactivation by Tyrosine Kinase Inhibitors Approved for Clinical Use. J Virol. Beauclair G, Naimo E, Dubich T, Rückert J, Koch S, Dhingra A, Wirth D, Schulz TF. 2020 Feb 14;94(5):e01791-19. doi: 10.1128/JVI.01791-19. PMID: 31826996; PMCID: PMC7022342.

Acid ceramidase of macrophages traps herpes simplex virus in multivesicular bodies and protects from severe disease. Lang J, Bohn P, Bhat H, Jastrow H, Walkenfort B, Cansiz F, Fink J, Bauer M, Olszewski D, Ramos-Nascimento A, Duhan V, Friedrich SK, Becker KA, Krawczyk A, Edwards MJ, Burchert A, Huber M, Friebus-Kardash J, Göthert JR, Hardt C, Probst HC, Schumacher F, Köhrer K, Kleuser B, Babiychuk EB, Sodeik B, Seibel J, Greber UF, Lang PA, Gulbins E, Lang KS. Nat Commun. 2020 Mar 12;11(1):1338. doi: 10.1038/s41467-020-15072-8. PMID: 32165633; PMCID: PMC7067866.

Quantitative Proteomics Analysis of Lytic KSHV Infection in Human Endothelial Cells Reveals Targets of Viral Immune Modulation Gabaev I, Williamson JC, Crozier TWM, Schulz TF, Lehner PJ. Cell Rep 2020;33(2):108249

Discovery of Novel Latency-Associated Nuclear Antigen Inhibitors as Antiviral Agents Against Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus ACS Kirsch P, Jakob V, Elgaher WAM, Walt C, Oberhausen K, Schulz TF, Empting M. Chem Biol 2020;15(2):388-395

Hit-to-lead optimization of a latency-associated nuclear antigen inhibitor against Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus infections Kirsch P, Stein SC, Berwanger A, Rinkes J, Jakob V, Schulz TF, Empting M. Eur J Med Chem 2020;202:112525

Brd/BET Proteins Influence the Genome-Wide Localization of the Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus and Murine Gammaherpesvirus Major Latency Proteins Lotke R, Schneeweiss U, Pietrek M, Günther T, Grundhoff A, Weidner-Glunde M, Schulz TF. Front Microbiol 2020;11:591778

Whole-Genome Approach to Assessing Human Cytomegalovirus Dynamics in Transplant Patients Undergoing Antiviral Therapy Suarez NM, Blyth E, Li K, Ganzenmueller T, Camiolo S, Avdic S, Withers B, Linnenweber-Held S, Gwinner W, Dhingra A, Heim A, Schulz TF, Gunson R, Gottlieb D, Slobedman B, Davison AJ. Front Cell Infect Microbiol 2020;10:267

Cellular Electron Cryo-Tomography to Study Virus-Host Interactions. Quemin ERJ, Machala EA, Vollmer B, Pražák V, Vasishtan D, Rosch R, Grange M, Franken LE, Baker LA, Grünewald K. Annu Rev Virol. 2020 Sep 29;7(1):239-262. doi: 10.1146/annurev-virology-021920-115935. Epub 2020 Jul 6. PMID: 32631159.

The Proteome and Secretome of Cortical Brain Cells Infected With Herpes Simplex Virus Front. Niko Hensel, Verena Raker, Benjamin Förthmann, Anna Buch, Beate Sodeik, Andreas Pich, Peter Claus, Neurol., 27 August 2020, Sec. Neuroinfectious Diseases, Volume 11 – 2020, https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00844

Publikationen 2019

Fragment-Based Discovery of a Qualified Hit Targeting the Latency-Associated Nuclear Antigen of the Oncogenic Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus/Human Herpesvirus 8. Kirsch P, Jakob V, Oberhausen K, Stein SC, Cucarro I, Schulz TF, Empting M. J Med Chem. 2019 Apr 25;62(8):3924-3939. doi: 10.1021/acs.jmedchem.8b01827. Epub 2019 Apr 12. PMID: 30888817.

Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus vIRF2 protein utilizes an IFN-dependent pathway to regulate viral early gene expression Koch S, Damas M, Freise A, Hage E, Dhingra A, Rückert J, Gallo A, Kremmer E, Tegge W, Brönstrup M, Brune W, Schulz TF. PLoS Pathog 2019;15(5):e1007743 D1

Autophagic degradation of lamins facilitates the nuclear egress of herpes simplex virus type 1. Turan A, Grosche L, Krawczyk A, Mühl-Zürbes P, Drassner C, Düthorn A, Kummer M, Hasenberg M, Voortmann S, Jastrow H, Dörrie J, Schaft N, Kraner M, Döhner K, Sodeik B, Steinkasserer A, Heilingloh CS. J Cell Biol. 2019 Feb 4;218(2):508-523. doi: 10.1083/jcb.201801151. Epub 2018 Dec 26. PMID: 30587512; PMCID: PMC6363456.

Fragment-Based Discovery of a Qualified Hit Targeting the Latency-Associated Nuclear Antigen of the Oncogenic Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus/Human Herpesvirus 8 Philine Kirsch, Valentin Jakob, +4 authors M. Empting. Journal of Medicinal Chemistry. 19 March 2019 DOI:10.1021/acs.jmedchem.8b01827Corpus ID: 84183173